スヴァラ歯科Blog

| 口腔衛生指導

続・続・お口のニオイ、大丈夫ですか?

(2025年3月12日 10:48 AM更新)

こんにちは!

歯の神経を残す治療を中心に、できる限り痛みを抑えた診療を心がけています。

予防歯科・バクテリアセラピー・水素吸入などを通じて、

治療だけでなく、再発しにくい口内環境と、元気に過ごせる毎日を守るサポートも行っている石神井公園駅のスヴァラ歯科です

前回までのブログで、「口臭の原因」や「自宅でできる口臭ケア」について詳しくお伝えしました。今回は、実際に歯科医院で行われる口臭治療について詳しく解説していきます。

「毎日歯を磨いているのに、口臭が気になる…」

「自己流のケアではなく、専門的な治療を受けたい!」

そんな方に向けて、歯科医院での具体的な治療法や、改善のためのプロセスをご紹介します。

1. 口臭の原因を特定するための診断

口臭を根本から改善するには、原因を正確に突き止めることが大切です。歯科医院では、以下の方法で診断を行います。

① 問診と視診

まず、患者さんの生活習慣や口臭の気になるシチュエーションについて問診を行います。例えば、

✔ 口臭が朝起きたときに強くなるのか?

✔ 食後や空腹時に口臭を感じるのか?

✔ どんなケアを行っているのか?

この情報をもとに、口臭のタイプや原因を推測します。次に、**口腔内の視診(歯や歯茎、舌の状態)**を行い、歯周病や舌苔の有無、虫歯の進行度、補綴物(詰め物・被せ物)の状態などをチェックします。

② 口臭測定(簡易チェック)

当院では口臭測定器はありませんが、簡易的なチェック方法を用いることもあります。

例えば、

✔ 舌苔の量を目視で確認する

✔ 唾液の分泌状態を確認する(口の乾燥度チェック)

✔ 不良補綴物や充填物の状態を診る

これらの診断により、口臭の主な発生源がどこにあるのかを特定していきます。

2. 口臭の原因別!歯科医院で行われる治療方法

① 不良補綴物・充填物の劣化が原因の口臭

詰め物(充填物)や被せ物(補綴物)が劣化すると、口臭の原因になります。特に、以下のような状態は口臭を悪化させるリスクが高まります。

✔ 古い銀歯の隙間に汚れが溜まっている

✔ 詰め物や被せ物が浮いてきている(適合不良)

✔ 歯との間に段差ができ、細菌が繁殖しやすい

✔ 詰め物の下で虫歯が再発している

これらの問題があると、食べかすや細菌が溜まりやすくなり、悪臭の原因になります。そのため、適合が悪くなった補綴物は、早めに交換する必要があります。

✔ 治療方法

- 古い銀歯を外し、適合の良いセラミックや樹脂の詰め物に交換

- 虫歯が進行している場合は治療し、新しい詰め物を装着

- 歯との段差をなくし、汚れが溜まりにくい形に修正

詰め物や被せ物を適切に調整することで、細菌の繁殖を防ぎ、口臭の改善につながります。

② 舌苔のクリーニング

舌の表面に溜まる「舌苔(ぜったい)」も口臭の大きな原因です。舌苔には細菌や食べかすが付着し、硫黄のような臭いを発生させます。

舌苔が多い場合は、以下の方法で改善を図ります。

✔ 舌専用のブラシやクリーナーを使い、やさしく清掃

✔ 舌の保湿を意識し、乾燥を防ぐ(こまめな水分補給)

✔ 殺菌作用のある洗口液を活用

歯科医院では、適切な舌磨きの方法を指導し、舌の状態を健康に保つサポートを行います。

③ ロイテリ菌の摂取(バクテリアセラピー)

最近注目されているのが**「ロイテリ菌」**を利用したバクテリアセラピーです。ロイテリ菌は、善玉菌の一種であり、口腔内の悪玉菌(歯周病菌など)を抑制する働きがあることが研究で明らかになっています。

✔ ロイテリ菌の効果

- 口臭の原因となる細菌の増殖を抑制

- 歯周病の改善・予防

- 口腔内の菌バランスを整える

- 免疫力の向上

ロイテリ菌はタブレットやサプリメントとして摂取できます。毎日摂取することで、口臭の予防だけでなく、全身の健康維持にも役立つため、気になる方はぜひ試してみてください。

④ 唾液の分泌を促進するケア

唾液が少ないと、口の中が乾燥して細菌が増殖しやすくなります。ドライマウスが原因の口臭には、以下の対策を取り入れます。

✔ 唾液腺マッサージ(耳の下や顎の下を優しく押す)

✔ キシリトール入りのガムを噛む(咀嚼で唾液分泌を促す)

✔ 水素吸入を取り入れる(抗酸化作用で口腔内のバランスを整える)

3. まとめ

口臭の治療には、原因を特定し、それに合った対策を行うことが大切です。

歯科医院では、不良補綴物の交換、舌クリーニング、ロイテリ菌の摂取指導、ドライマウスケアなどを行い、根本的な改善を目指します。

「口臭が気になる…」と感じたら、ぜひスヴァラ歯科までご相談ください!

お口のニオイ、大丈夫ですか?

(2025年1月21日 8:56 AM更新)

こんにちは!

歯の神経を守る、可能な限り痛くない治療を目指す、予防歯科とバクテリアセラピーと水素吸入で全身の健康を目指す石神井公園駅の歯医者、スヴァラ歯科です。

今回から2回に分けて、「口臭」について書きます。

第1回: 口臭の原因を徹底解剖!

口臭は、自分では気づきにくく、他人からも直接指摘されることが少ないため、特にデリケートな問題として認識されています。10代から40代の方々にとっては、対人関係や仕事の場面での印象に影響を与える可能性があるため、気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、口臭が生じる原因について詳しく解説し、改善や予防に向けた第一歩を踏み出すお手伝いをします。

口臭の原因を徹底解剖!

口臭は、さまざまな要因によって引き起こされます。大きく分けて以下の4つの原因が考えられます。

1. 口腔内の問題

口腔内の状態は、口臭に最も直接的な影響を与える部分です。

- 歯周病: 歯周ポケット内に潜む歯周病菌が揮発性硫黄化合物を生成し、口臭の主な原因となります。症状としては、歯茎の腫れや出血が挙げられますが、初期段階では自覚症状が少ない場合も多いです。

- 虫歯: 虫歯の中で繁殖する細菌が異臭を放ちます。特に深い虫歯や根の治療が不完全な場合、悪臭が強くなることがあります。

- 歯垢と歯石: 歯垢(プラーク)は細菌の集合体であり、これが硬化して歯石になると口臭の温床となります。歯間や歯茎付近に溜まりやすいことが特徴です。

- 舌苔: 舌の表面に付着する白や黄色の苔状の汚れで、細菌や食べかすが原因です。放置すると口臭が悪化します。

- 口腔乾燥症(ドライマウス): 唾液が減少すると自浄作用が低下し、細菌が増殖しやすくなります。

2. 全身の健康状態に関連する原因

全身的な病気が口臭の原因になる場合もあります。

- 消化器系の病気: 胃の消化不良や胃潰瘍、逆流性食道炎などが口臭を引き起こすことがあります。

- 呼吸器系の疾患: 副鼻腔炎や慢性気管支炎などの病気が原因で、鼻や喉からの異臭が発生する場合があります。

- 糖尿病: ケトン体という物質が血液中に増加すると、特有の甘酸っぱい口臭が生じることがあります。

- 肝臓や腎臓の病気: これらの臓器の機能低下により、体内の老廃物が十分に処理されず、口臭として現れることがあります。

3. 食生活の影響

食べるものによって口臭が一時的に強まることも少なくありません。

- ニンニクやネギ、玉ねぎ: 硫黄化合物が体内で代謝される過程で、口臭が強くなることがあります。

- アルコール: 唾液の分泌を抑制することで、口腔内の乾燥を引き起こし、口臭を悪化させる原因となります。

- 高タンパク質食品: 肉や魚を多く摂取すると、腸内で発酵しやすくなり、悪臭物質が生成されることがあります。

4. その他の要因

その他にも、以下のような要因が口臭に影響を及ぼす場合があります。

- 薬の副作用: 一部の薬剤は唾液の分泌を抑制するため、口腔内が乾燥しやすくなります。

- ストレス: 自律神経の乱れにより、唾液の分泌が減少し、細菌が増殖しやすくなります。

- 加齢: 年齢とともに唾液分泌が減少し、口臭が強まることがあります。

口臭のチェック方法

自分では気づきにくい口臭ですが、以下の方法で確認することができます。

- 手のひらを使う方法: 手のひらに息を吹きかけて、その匂いを嗅いでみましょう。

- 舌をチェックする: 舌の表面が白っぽくなっている場合、舌苔が原因の可能性があります。

- 専門的な診断を受ける: 歯科医院や耳鼻科では、専用の機器を使って口臭を測定することができます。

よくある質問

Q. 口臭は病院で治療できますか?

A. はい、歯科医院では歯周病や虫歯の治療、口腔内のクリーニングなどを通じて口臭の原因を取り除くことが可能です。また、全身的な病気が原因の場合は内科や耳鼻科での診察が必要です。

Q. 口臭を完全に防ぐことはできますか?

A. 日々のケアを徹底することで、ほとんどの口臭は予防できます。ただし、全身の病気や特定の体質に起因する場合は、専門的な治療が必要です。

次回予告

第1回では、口臭の原因について詳しく解説しました。次回は、具体的な予防策や日常で役立つケア方法についてお伝えします。特に、誰でも簡単に始められる方法を中心に紹介しますので、ぜひお楽しみに!

口呼吸が口の中でする悪さ

(2024年11月20日 12:21 PM更新)

こんにちは!

歯の神経を守る、可能な限り痛くない治療を目指す、予防歯科とバクテリアセラピーと水素吸入で全身の健康を目指す石神井公園駅の歯医者、スヴァラ歯科です。

今回は、日頃から多くの方が気にされている「口呼吸」と、口腔内の健康との深い関係性についてご説明します。

おさらい なぜ口呼吸は良くないのか?

口呼吸は、鼻ではなく口で呼吸することで、一見すると何でもないように思えます。

しかし、実は口呼吸は、私たちの口腔内環境に大きな悪影響を及ぼし、虫歯や歯周病といった様々な口腔疾患を引き起こす原因の一つなのです。

口呼吸が引き起こす口腔内の悪循環を深掘り

口呼吸は、一見すると些細な習慣のように思われますが、実は口腔内の健康に深刻な影響を与え、虫歯や歯周病といった口腔疾患を悪化させる原因の一つです。

今回は、口呼吸がなぜ虫歯菌・歯周病菌を増やし、口腔内の環境を悪化させるのか、そのメカニズムをより詳細に解説していきます。

1. 唾液の減少が招く口腔内の乾燥

唾液の役割の多様性

- 自浄作用: 唾液は、食べカスや細菌を洗い流し、口腔内を清潔に保つ働きがあります。

- 緩衝作用: 唾液は、口腔内のpHを一定に保ち、酸によって歯が溶けるのを防ぐ働きがあります。

- 抗菌作用: 唾液には、リゾチームや免疫グロブリンなど、細菌の増殖を抑える物質が含まれています。

- 再石灰化: 歯の表面のエナメル質が溶け出した初期の段階では、唾液中のカルシウムやリンが歯の再石灰化を促す働きがあります。

乾燥による細菌の温床化

- バイオフィルム形成: 唾液が少ないと、細菌は歯の表面に付着しやすくなり、バイオフィルムと呼ばれる膜状の物質を形成します。このバイオフィルムは、細菌の集合体であり、歯ブラシでは落としにくい頑固なものです。

- 酸素濃度の低下: バイオフィルム内部は酸素が少なく、嫌気性の細菌が繁殖しやすい環境となります。

- 抗生物質耐性の獲得: バイオフィルム内の細菌は、外部からの攻撃に対して抵抗性が高く、抗生物質も効きにくい場合があります。

2. 酸の発生と中和機能の低下

酸産生細菌の活性化

- むし歯菌の主な種類: ミュータンスレンサ球菌やストレプトコッカス・ソブリヌスなどが代表的な酸産生細菌です。

- 酸産生のメカニズム: これらの細菌は、糖を分解する際に酸を生成します。

- 酸の種類: 主に乳酸が生成され、これが歯の表面のエナメル質を溶かします。

酸による歯の脱灰

- エナメル質の溶解: エナメル質は、体の中で最も硬い組織ですが、酸によって徐々に溶かされていきます。

- 象牙質への進展: エナメル質が溶けると、象牙質が露出します。象牙質はエナメル質よりも軟らかく、酸に侵されやすいため、虫歯が急速に進行する可能性があります。

3. 歯周ポケットへの細菌の侵入と増殖

歯周ポケットの形成

- 歯周病菌の主な種類: ポルフィロモナス・ジンジバリスやフソバクテリウム・ヌクレアタムなどが代表的な歯周病菌です。

- 歯周ポケットの環境: 歯周ポケット内は、酸素が少なく、細菌が繁殖しやすい環境です。

- 歯周組織の破壊: 歯周病菌は、歯周組織を破壊する酵素を産生し、歯周炎を引き起こします。

バイオフィルムの形成と歯周病の進行

- バイオフィルムの役割: 歯周ポケット内に形成されたバイオフィルムは、歯周病菌の集合体であり、歯周病の進行を加速させます。

- 歯の支持組織の破壊: 歯周病菌は、歯を支えている歯槽骨や歯根膜を破壊し、最終的には歯が抜け落ちてしまうことがあります。

4. 口腔内常在菌のバランスの崩れ

- 口腔内生態系の変化: 口腔内には、数百種類もの細菌が共生していますが、口呼吸によってこのバランスが崩れ、悪玉菌が優勢になることがあります。

- 日和見感染: 通常は病気を起こさない常在菌が、口腔内の環境変化をきっかけに病原性を獲得し、感染症を引き起こすことがあります。

5. 免疫力の低下

- 唾液の免疫グロブリン: 唾液には、細菌の侵入を防ぐ免疫グロブリンが含まれています。

- 局所免疫の低下: 口腔内の乾燥は、唾液中の免疫グロブリンの濃度を低下させ、局所免疫を弱めます。

- 全身免疫への影響: 口腔内の慢性的な炎症は、全身の免疫系に負担をかけ、他の病気にかかりやすくなる可能性があります。

これらのメカニズムが複雑に絡み合い、口呼吸は口腔内の健康を大きく損なう可能性があることがわかります。

まとめ

口呼吸は、唾液の減少、酸の発生、細菌の増殖など、様々な要因が複合的に作用して口腔内の環境を悪化させ、虫歯や歯周病といった口腔疾患のリスクを高めます。

口呼吸を改善し、健康な口腔内を保つためには、歯科耳鼻科などの医療機関を受診して適切なアドバイスを受けることも重要です。

口呼吸が招く危険性!悪玉菌と口腔内の健康の関係性

(2024年10月29日 2:53 PM更新)

こんにちは!

歯の神経を守る、可能な限り痛くない治療を目指す、予防歯科とバクテリアセラピーと水素吸入で全身の健康を目指す石神井公園駅の歯医者、スヴァラ歯科です。

今回は口呼吸について書いていきます。

口呼吸とは?

口呼吸とは、鼻ではなく口で呼吸することを指します。

多くの人は、鼻詰まりなどの特別な状況下でのみ口で呼吸すると考えていますが、実は、日常的に無意識に口を開けて呼吸している人が少なくありません。

なぜ口呼吸に気づきにくいのか?その理由を深掘りしてみましょう

口呼吸は、自分ではなかなか気づきにくいものです。その理由としては、以下の点が挙げられます。

①無意識に行っている行為であるため: 呼吸は、私たちが意識しなくても自然に行われる生理現象です。特に睡眠中は、無意識に口が開いてしまいがちです。

②徐々に習慣化する: 小さな頃から口呼吸の癖がついている場合や、アレルギー性鼻炎など、鼻呼吸が困難な状況が長期間続くと、口呼吸が習慣化してしまうことがあります。

③周囲の環境や状況による影響: 乾燥した環境や、ストレスを感じている時など、一時的に口呼吸になりやすい状況も存在します。

④自覚症状が軽微であることが多い: 口が開いていることによる不快感や痛みなどを自覚しない場合も多く、そのため口呼吸に気づかないまま生活している人が多いです。

日常的に口呼吸になっている人の特徴

口呼吸になっている人は、以下のような特徴が見られることがあります。

口が常に開いている: 気が付くと口が開いている状態が続いている。

- 口呼吸をしていることを指摘される: 周りの人から「口を開けている」と指摘される。

- 口が渇きやすい: 口腔内の乾燥が進み、喉が渇きやすい。

- いびきをかく: 睡眠中にいびきをかきやすい。

- 口臭が気になる: 口腔内の細菌が繁殖しやすく、口臭の原因となる。

- 歯並びが悪い: 口呼吸は、舌の位置や顔の発育に影響を与え、歯並びが悪くなる可能性があります。

- 集中力が続かない: 睡眠の質が低下し、集中力が続かないことがあります。

- 朝起きたときに口の中が粘つく: 口腔内の乾燥により、唾液が少なくなり、口の中がネバネバしている。

- 風邪をひきやすい: 口呼吸は、鼻のフィルター機能が働かないため、ウイルスや細菌に感染しやすくなります。

- アレルギー症状が出やすい: アレルギー物質が直接気道に入ってしまうため、アレルギー症状が悪化する可能性があります。

なぜ口呼吸が習慣化しやすいのか?

子供の頃の癖: 小さい頃から口呼吸の癖がついている場合、大人になってもなかなか治らないことがあります。

鼻の構造的な問題: 鼻中隔湾曲症など、鼻の構造的な問題によって、鼻呼吸が困難な場合。

アレルギー性鼻炎: 花粉症やアレルギー性鼻炎など、鼻が詰まりやすい状態が続く場合。

アデノイドや扁桃肥大: 子供の場合、アデノイドや扁桃が大きくなり、鼻の通りが悪くなることがあります。口呼吸が楽だと感じる: 口呼吸の方が鼻呼吸よりも楽だと感じてしまう場合。

口呼吸に気づきにくい理由をまとめると

- 自覚症状が乏しい

- 日常生活に支障がないことが多い

- 徐々に習慣化するため、自分では気づきにくい

- 周囲の人から指摘されるまで気づかないことが多い

口呼吸が習慣化すると、どのような問題が起こるのか?

口呼吸は、一見すると些細な習慣のように思われますが、実は様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

口腔内の問題

- 歯周病・虫歯の悪化: 口腔内の乾燥により、唾液の分泌が減少し、細菌が繁殖しやすくなります。これにより、歯周病や虫歯が悪化する可能性が高まります。

- 口臭: 口腔内の細菌が作り出すガスによって、口臭が発生します。

- 舌の変色: 舌の表面に白いコケのようなものが付着し、舌が変色することがあります。

- 口腔乾燥症: 口腔内の乾燥が常態化し、飲み込みにくさや違和感を感じることがあります。

全身の健康への影響

- 睡眠の質低下: 口呼吸は、いびきや睡眠時無呼吸症候群の原因となり、睡眠の質を低下させます。

- 集中力の低下: 睡眠不足や酸素不足により、集中力が低下し、日中のパフォーマンスが低下する可能性があります。

- 成長への影響: 子供の場合、口呼吸が続くと、顎の発育が阻害され、顔の形が変化したり、歯並びが悪くなる可能性があります。

- アレルギー疾患の悪化: 口呼吸は、アレルギー疾患を悪化させる可能性があります。

- 心血管疾患のリスク増加: 睡眠時無呼吸症候群は、高血圧、心不全、脳卒中などのリスクを高めることが知られています。

- 免疫力の低下: 口呼吸は、鼻のフィルター機能が働かないため、ウイルスや細菌に感染しやすくなり、免疫力が低下する可能性があります。

なぜ口呼吸がこれほどまでに体に悪影響を与えるのか?

直接的な刺激: 口腔内は、鼻腔に比べてデリケートな組織でできています。乾燥した空気を直接口腔内に取り込むことで、粘膜を傷つけ、炎症を引き起こす可能性があります。

防御機能の低下: 鼻は、外界からの異物から体を守るための重要なバリアの役割を果たしています。口呼吸では、このバリア機能が低下し、体内に有害物質が侵入しやすくなります。

自律神経の乱れ: 口呼吸は、自律神経のバランスを崩し、ストレスや不安を感じやすくなる可能性があります。

口呼吸改善のためにできること

- 原因となる疾患の治療: アレルギー性鼻炎など、鼻呼吸ができない原因となる疾患がある場合は、適切な治療を受けることが大切です。

- 口腔周囲の筋肉トレーニング: 口を閉じたり、舌を正しい位置に置くためのトレーニングを行うことで、口呼吸の習慣を改善することができます。

- 医療機関での相談: 口呼吸の原因や改善方法について、歯科医師・医師に相談しましょう。

- 口腔ケア: 正しい歯磨き方法を習得し、定期的に歯科医院でクリーニングを受けることが大切です。

まとめ

口呼吸は、単なる癖ではなく、様々な健康問題を引き起こす可能性のある深刻な問題です。

口呼吸に心当たりのある方は、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることをおすすめします。

レッドコンプレックスとは?

(2024年8月26日 8:25 AM更新)

こんにちは!

歯の神経を守る、可能な限り痛くない治療を目指す、予防歯科とバクテリアセラピーと水素吸入で全身の健康を目指す石神井公園駅の歯医者、スヴァラ歯科です。

前回はマウスウオッシュとレッドコンプレックスへの効果について書きました。

今回はレッドコンプレックスって何?ということについて書きます。

レッドコンプレックス:あなたの歯周病を悪化させる見えなくて恐ろしい敵

レッドコンプレックスとは何か?

「レッドコンプレックス」という言葉は、歯周病の分野で頻繁に耳にする用語ですが、その恐ろしさを深く理解している人は多くないかもしれません。

これは、歯周病の進行に深く関わっている3種類の細菌の総称であり、その強力な病原性から、歯周病の悪化に最も深く関与している存在として注目されています。

なぜ「レッドコンプレックス」と呼ばれるのか?

この名前には、これらの細菌の恐ろしい特徴が凝縮されています。

1. 血への異常な執着

これらの細菌は、まるで吸血鬼が血を求めるかのように、歯周ポケット内の出血に強く惹きつけられます。歯周病が進むと、歯と歯肉の間に隙間(歯周ポケット)ができ、出血しやすくなります。この出血から染み出るヘモグロビンという赤い色素に含まれる鉄分が、これらの細菌にとって格好の栄養源となるのです。鉄分は、細菌の増殖に必要な重要な栄養素であり、この鉄分を豊富に含む血液を栄養源とすることで、これらの細菌は爆発的に増殖します。

2. 複合的な攻撃性

レッドコンプレックスを構成する3種類の細菌は、単独で作用するだけでなく、互いに協力し合い、歯周組織を破壊するという高度な戦略を持っています。まるで一つの組織のように連携して活動するため、「複合体」という言葉が使われています。

- ポルフィロモナス・ジンジバリス(Pg菌):レッドコンプレックスのリーダー的存在。強力な毒素を産生し、歯周組織を破壊するだけでなく、他の細菌の攻撃を助ける働きも持っています。Pg菌は、歯周ポケット内にバイオフィルムと呼ばれる細菌の膜を作り出し、その中で他の細菌と共生することで、外部からの攻撃から身を守りながら、より効率的に歯周組織を破壊します。

- タンネレラ・フォーサイシア(Tf菌):Pg菌と共生し、Pg菌の活動を助けながら、歯周組織を破壊します。Tf菌は、Pg菌が産生する毒素の働きを強化する物質を産生し、歯周組織の破壊を加速させます。

- トレポネーマ・デンティコーラ(Td菌):らせん状の形状で歯周組織に深く食い込み、他の2つの菌と協力して、歯周組織を破壊します。Td菌は、歯周ポケットの深い部分に生息し、他の細菌が到達できないような場所でも感染を広げることができます。

これらの3種類の細菌は、それぞれ異なる役割を果たしながら、互いに協力することで、歯周組織に対する攻撃力を高めています。

3. 生存戦略の巧妙さ

レッドコンプレックスは、単に歯周組織を破壊するだけでなく、自身の生存戦略も非常に巧妙です。

- バイオフィルムの形成: Pg菌を中心に、バイオフィルムと呼ばれる強力な膜を作り出し、その中で他の細菌と共生することで、外部からの攻撃から身を守ります。このバイオフィルムは、抗生物質や免疫細胞の攻撃を効果的に防ぎ、細菌の生存を可能にします。

- 遺伝子変異: レッドコンプレックスを構成する細菌は、環境の変化に適応するために、頻繁に遺伝子変異を起こします。この遺伝子変異によって、抗生物質に対する耐性や、新しい種類の毒素を産生する能力を獲得し、より強力な病原体へと進化していきます。

レッドコンプレックスの恐ろしさを理解する

レッドコンプレックスは、単なる細菌の集まりではなく、高度な戦略を持ち、絶えず進化を続ける恐ろしい存在です。これらの細菌は、歯周病を引き起こすだけでなく、全身の健康にも深刻な影響を与える可能性があります。歯周病菌は、血管内に入り込み、心臓病、糖尿病、肺炎などの全身疾患を引き起こす原因となる可能性があります。

まとめ

レッドコンプレックスは、歯周病の悪化に最も深く関与している存在であり、その恐ろしさは、単なる細菌のレベルを超えています。

これらの細菌の巧妙な生存戦略と強力な病原性は、歯周病治療の難しさを物語っています。

しかし、適切な口腔ケアを行うことで、レッドコンプレックスの活動を抑制し、健康な歯を守ることができます。

口の中の環境は悪化するのは早く、良い状態にするには時間と手間がかかります。

石神井公園のスヴァラ歯科では、特に不具合を感じていない時からしっかりと歯周病治療・予防・メンテナンスをすることを推奨しています。

次回もレッドコンプレックスについて書ていきます。

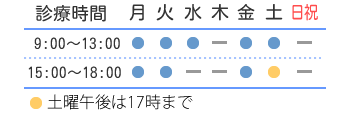

・・休診日

・・休診日