スヴァラ歯科Blog

続・続・お口のニオイ、大丈夫ですか?

(2025年3月12日 10:48 AM更新)

こんにちは!

歯の神経を残す治療を中心に、できる限り痛みを抑えた診療を心がけています。

予防歯科・バクテリアセラピー・水素吸入などを通じて、

治療だけでなく、再発しにくい口内環境と、元気に過ごせる毎日を守るサポートも行っている石神井公園駅のスヴァラ歯科です

前回までのブログで、「口臭の原因」や「自宅でできる口臭ケア」について詳しくお伝えしました。今回は、実際に歯科医院で行われる口臭治療について詳しく解説していきます。

「毎日歯を磨いているのに、口臭が気になる…」

「自己流のケアではなく、専門的な治療を受けたい!」

そんな方に向けて、歯科医院での具体的な治療法や、改善のためのプロセスをご紹介します。

1. 口臭の原因を特定するための診断

口臭を根本から改善するには、原因を正確に突き止めることが大切です。歯科医院では、以下の方法で診断を行います。

① 問診と視診

まず、患者さんの生活習慣や口臭の気になるシチュエーションについて問診を行います。例えば、

✔ 口臭が朝起きたときに強くなるのか?

✔ 食後や空腹時に口臭を感じるのか?

✔ どんなケアを行っているのか?

この情報をもとに、口臭のタイプや原因を推測します。次に、**口腔内の視診(歯や歯茎、舌の状態)**を行い、歯周病や舌苔の有無、虫歯の進行度、補綴物(詰め物・被せ物)の状態などをチェックします。

② 口臭測定(簡易チェック)

当院では口臭測定器はありませんが、簡易的なチェック方法を用いることもあります。

例えば、

✔ 舌苔の量を目視で確認する

✔ 唾液の分泌状態を確認する(口の乾燥度チェック)

✔ 不良補綴物や充填物の状態を診る

これらの診断により、口臭の主な発生源がどこにあるのかを特定していきます。

2. 口臭の原因別!歯科医院で行われる治療方法

① 不良補綴物・充填物の劣化が原因の口臭

詰め物(充填物)や被せ物(補綴物)が劣化すると、口臭の原因になります。特に、以下のような状態は口臭を悪化させるリスクが高まります。

✔ 古い銀歯の隙間に汚れが溜まっている

✔ 詰め物や被せ物が浮いてきている(適合不良)

✔ 歯との間に段差ができ、細菌が繁殖しやすい

✔ 詰め物の下で虫歯が再発している

これらの問題があると、食べかすや細菌が溜まりやすくなり、悪臭の原因になります。そのため、適合が悪くなった補綴物は、早めに交換する必要があります。

✔ 治療方法

- 古い銀歯を外し、適合の良いセラミックや樹脂の詰め物に交換

- 虫歯が進行している場合は治療し、新しい詰め物を装着

- 歯との段差をなくし、汚れが溜まりにくい形に修正

詰め物や被せ物を適切に調整することで、細菌の繁殖を防ぎ、口臭の改善につながります。

② 舌苔のクリーニング

舌の表面に溜まる「舌苔(ぜったい)」も口臭の大きな原因です。舌苔には細菌や食べかすが付着し、硫黄のような臭いを発生させます。

舌苔が多い場合は、以下の方法で改善を図ります。

✔ 舌専用のブラシやクリーナーを使い、やさしく清掃

✔ 舌の保湿を意識し、乾燥を防ぐ(こまめな水分補給)

✔ 殺菌作用のある洗口液を活用

歯科医院では、適切な舌磨きの方法を指導し、舌の状態を健康に保つサポートを行います。

③ ロイテリ菌の摂取(バクテリアセラピー)

最近注目されているのが**「ロイテリ菌」**を利用したバクテリアセラピーです。ロイテリ菌は、善玉菌の一種であり、口腔内の悪玉菌(歯周病菌など)を抑制する働きがあることが研究で明らかになっています。

✔ ロイテリ菌の効果

- 口臭の原因となる細菌の増殖を抑制

- 歯周病の改善・予防

- 口腔内の菌バランスを整える

- 免疫力の向上

ロイテリ菌はタブレットやサプリメントとして摂取できます。毎日摂取することで、口臭の予防だけでなく、全身の健康維持にも役立つため、気になる方はぜひ試してみてください。

④ 唾液の分泌を促進するケア

唾液が少ないと、口の中が乾燥して細菌が増殖しやすくなります。ドライマウスが原因の口臭には、以下の対策を取り入れます。

✔ 唾液腺マッサージ(耳の下や顎の下を優しく押す)

✔ キシリトール入りのガムを噛む(咀嚼で唾液分泌を促す)

✔ 水素吸入を取り入れる(抗酸化作用で口腔内のバランスを整える)

3. まとめ

口臭の治療には、原因を特定し、それに合った対策を行うことが大切です。

歯科医院では、不良補綴物の交換、舌クリーニング、ロイテリ菌の摂取指導、ドライマウスケアなどを行い、根本的な改善を目指します。

「口臭が気になる…」と感じたら、ぜひスヴァラ歯科までご相談ください!

続・お口のニオイ、大丈夫ですか?

(2025年2月17日 9:40 AM更新)

こんにちは!

歯の神経を守る、可能な限り痛くない治療を目指す、予防歯科とバクテリアセラピーと水素吸入で全身の健康を目指す石神井公園駅の歯医者、スヴァラ歯科です。

今回は口臭についての続編です。

第2回: 口臭を予防する効果的なケア方法と食品

前回の記事で、口臭の原因について詳しく解説しました。今回は、具体的な予防方法や日常生活で役立つケア方法を詳しくご紹介します。簡単な習慣の改善と正しい知識があれば、爽やかな息を保つことが可能です!

1. 毎日のケアで口臭を予防する

日々の口腔ケアは、口臭対策の基本です。以下のポイントを押さえましょう。

歯磨き

- 正しい方法で磨く: 歯と歯茎の境目にブラシを45度に当て、小刻みに動かして丁寧に磨きます。1日2回以上が目安です。

- 歯間ブラシやフロスの活用: 歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間の汚れを取り除くことで、口臭を引き起こす細菌の繁殖を防ぎます。

- 電動歯ブラシ: 効率的に汚れを落とせるため、手磨きに自信がない方にもおすすめです。

舌の清掃

- 舌苔を取り除く: 舌の表面には細菌や汚れが溜まりやすいため、舌ブラシや舌クリーナーを使い、優しく掃除します。

- やりすぎに注意: 過度な清掃は舌を傷つける可能性があるため、1日1回程度で十分です。

口腔の保湿

- 水分をしっかり摂取: 唾液は自然な口腔の自浄作用を持っています。1日を通してこまめに水を飲む習慣をつけましょう。

- 無糖ガムの使用: 咀嚼することで唾液の分泌が促進され、口腔内が潤います。

- 加湿器の使用: 乾燥した環境で生活する方には、部屋の湿度を保つことも重要です。

定期的な歯科検診

- 歯周病や虫歯の早期発見: 専門的なクリーニングや治療を受けることで、口臭の根本原因を取り除くことができます。

- 検診の頻度: 三か月に1回の定期検診を心がけましょう。

2. 食生活で口臭予防!おすすめの食品と飲み物

食事内容の見直しも、口臭予防に効果的です。以下の食品を取り入れてみましょう。

口臭を防ぐ食品

- 緑茶: カテキンの殺菌作用が口腔内の細菌を抑えます。お茶うがいも効果的です。

- ヨーグルト: 特に無糖のものを選ぶと、腸内環境を整え、口臭や体臭の改善に役立ちます。

- リンゴ: 噛むことで唾液分泌が促進されるほか、リンゴ酸の働きで口腔内が清潔になります。

- パセリ: クロロフィルが匂いを中和する効果を持っています。サラダやスープに添えると簡単です。

- チーズ: 特にハードタイプのチーズは、唾液を分泌しやすくし、口腔内を清潔に保つ助けになります。

避けたい食品

一方で、口臭を強める可能性のある食品も知っておきましょう。

- ニンニクや玉ねぎ: 硫黄化合物が原因で、体内から放出される匂いが続く場合があります。

- アルコール: 唾液の分泌を抑制し、口腔内の乾燥を引き起こします。

- 高タンパク質食品: 肉や魚を大量に摂取すると、腸内の発酵により悪臭物質が発生する可能性があります。

3. 一時的な口臭対策に役立つアイテム

即効性のある対策も時には役立ちます。人前での会話や大事な場面の前に、以下の方法を試してみてください。

- ミントやタブレット: 口臭を一時的に抑える効果があります。ただし、原因を根本的に取り除くことはできません。

- マウスウォッシュ: 殺菌成分が含まれているものを選び、適度に使用しましょう。

- 無糖のガム: 咀嚼で唾液が分泌され、自然な自浄作用を促します。

4. よくある質問と回答

Q. どれくらいの頻度で歯磨きをすればいいですか?

A. 基本的には朝と夜の1日2回が目安です。ただし、口臭が気になる場合は昼食後にも歯磨きを取り入れると効果的です。

Q. 舌の掃除は必要ですか?

A. 舌苔が多い場合には掃除をおすすめしますが、過剰に磨くと舌の表面を傷つける恐れがあるため、適度に行いましょう。

Q. サプリメントで口臭対策ができますか?

A. ビタミンCや乳酸菌のサプリメントは腸内環境を整える助けになります。ただし、効果には個人差があるため、基本のケアを優先しましょう。

5. まとめ

口臭は、正しいケアと生活習慣の改善でほとんどの場合コントロールが可能です。

歯磨きや舌の清掃、水分補給を毎日の習慣に取り入れ、バランスの良い食事を心がけましょう。それでも改善しない場合は、歯科医院での専門的な診断を受けることが重要です。

次回の記事では、実際に歯科医院で行われる口臭治療について詳しくご紹介します。さらなる改善策を知りたい方は、ぜひチェックしてください!

お口のニオイ、大丈夫ですか?

(2025年1月21日 8:56 AM更新)

こんにちは!

歯の神経を守る、可能な限り痛くない治療を目指す、予防歯科とバクテリアセラピーと水素吸入で全身の健康を目指す石神井公園駅の歯医者、スヴァラ歯科です。

今回から2回に分けて、「口臭」について書きます。

第1回: 口臭の原因を徹底解剖!

口臭は、自分では気づきにくく、他人からも直接指摘されることが少ないため、特にデリケートな問題として認識されています。10代から40代の方々にとっては、対人関係や仕事の場面での印象に影響を与える可能性があるため、気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、口臭が生じる原因について詳しく解説し、改善や予防に向けた第一歩を踏み出すお手伝いをします。

口臭の原因を徹底解剖!

口臭は、さまざまな要因によって引き起こされます。大きく分けて以下の4つの原因が考えられます。

1. 口腔内の問題

口腔内の状態は、口臭に最も直接的な影響を与える部分です。

- 歯周病: 歯周ポケット内に潜む歯周病菌が揮発性硫黄化合物を生成し、口臭の主な原因となります。症状としては、歯茎の腫れや出血が挙げられますが、初期段階では自覚症状が少ない場合も多いです。

- 虫歯: 虫歯の中で繁殖する細菌が異臭を放ちます。特に深い虫歯や根の治療が不完全な場合、悪臭が強くなることがあります。

- 歯垢と歯石: 歯垢(プラーク)は細菌の集合体であり、これが硬化して歯石になると口臭の温床となります。歯間や歯茎付近に溜まりやすいことが特徴です。

- 舌苔: 舌の表面に付着する白や黄色の苔状の汚れで、細菌や食べかすが原因です。放置すると口臭が悪化します。

- 口腔乾燥症(ドライマウス): 唾液が減少すると自浄作用が低下し、細菌が増殖しやすくなります。

2. 全身の健康状態に関連する原因

全身的な病気が口臭の原因になる場合もあります。

- 消化器系の病気: 胃の消化不良や胃潰瘍、逆流性食道炎などが口臭を引き起こすことがあります。

- 呼吸器系の疾患: 副鼻腔炎や慢性気管支炎などの病気が原因で、鼻や喉からの異臭が発生する場合があります。

- 糖尿病: ケトン体という物質が血液中に増加すると、特有の甘酸っぱい口臭が生じることがあります。

- 肝臓や腎臓の病気: これらの臓器の機能低下により、体内の老廃物が十分に処理されず、口臭として現れることがあります。

3. 食生活の影響

食べるものによって口臭が一時的に強まることも少なくありません。

- ニンニクやネギ、玉ねぎ: 硫黄化合物が体内で代謝される過程で、口臭が強くなることがあります。

- アルコール: 唾液の分泌を抑制することで、口腔内の乾燥を引き起こし、口臭を悪化させる原因となります。

- 高タンパク質食品: 肉や魚を多く摂取すると、腸内で発酵しやすくなり、悪臭物質が生成されることがあります。

4. その他の要因

その他にも、以下のような要因が口臭に影響を及ぼす場合があります。

- 薬の副作用: 一部の薬剤は唾液の分泌を抑制するため、口腔内が乾燥しやすくなります。

- ストレス: 自律神経の乱れにより、唾液の分泌が減少し、細菌が増殖しやすくなります。

- 加齢: 年齢とともに唾液分泌が減少し、口臭が強まることがあります。

口臭のチェック方法

自分では気づきにくい口臭ですが、以下の方法で確認することができます。

- 手のひらを使う方法: 手のひらに息を吹きかけて、その匂いを嗅いでみましょう。

- 舌をチェックする: 舌の表面が白っぽくなっている場合、舌苔が原因の可能性があります。

- 専門的な診断を受ける: 歯科医院や耳鼻科では、専用の機器を使って口臭を測定することができます。

よくある質問

Q. 口臭は病院で治療できますか?

A. はい、歯科医院では歯周病や虫歯の治療、口腔内のクリーニングなどを通じて口臭の原因を取り除くことが可能です。また、全身的な病気が原因の場合は内科や耳鼻科での診察が必要です。

Q. 口臭を完全に防ぐことはできますか?

A. 日々のケアを徹底することで、ほとんどの口臭は予防できます。ただし、全身の病気や特定の体質に起因する場合は、専門的な治療が必要です。

次回予告

第1回では、口臭の原因について詳しく解説しました。次回は、具体的な予防策や日常で役立つケア方法についてお伝えします。特に、誰でも簡単に始められる方法を中心に紹介しますので、ぜひお楽しみに!

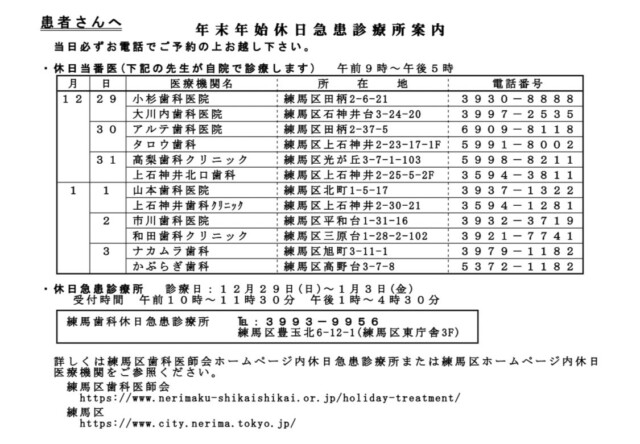

年末年始、急患診療所の案内

(2024年12月28日 1:00 PM更新)

こんにちは!

歯の神経を守る、可能な限り痛くない治療を目指す、予防歯科とバクテリアセラピーと水素吸入で全身の健康を目指す石神井公園駅の歯医者、スヴァラ歯科です。

当院の2025年の診療は1月6日からです。

皆様、良い年をお迎えください。

症状があるときだけ歯科に通うのをおススメできない理由

(2024年12月16日 11:20 AM更新)

こんにちは!

歯の神経を守る、可能な限り痛くない治療を目指す、予防歯科とバクテリアセラピーと水素吸入で全身の健康を目指す石神井公園駅の歯医者、スヴァラ歯科です。

今回は、私たち歯科医師が痛いときや腫れた時など症状があるときだけ来院するのはおススメできない理由について書きます。

私たちの健康を守るために大切なことって何だと思います?

色々あると思いますが床用な理由の一つは、病気を未然に防ぐことです。

口腔の健康も例外ではなく、「痛いとき」や「症状がある時」だけ歯科医院に通うのは、実は非常にリスクの高いことなのです。

痛みが出てから治療を受けるのではなく、問題が発生する前に予防的に行動することが、健康維持には不可欠です。

口腔内のケアを怠ることが、心身の健康に大きな影響を及ぼすことがあることはあまり知られていませんが、歯科医療の観点から非常に重要なポイントです。

この記事では、なぜ「痛みがある時」や「症状が現れた時」だけ歯科医院に通うのが歯科医療的におススメできないのか、また、定期的に通うことの重要性を、さまざまな角度から詳しく解説します。

特に、歯の健康が全身の健康に与える影響、長期的に健康寿命を延ばすために必要なケア、さらには痛みが出る前に行う予防的なアプローチの重要性について説明します。

- 口腔内の問題は痛みが出る前から進行している

歯科医療において、最も大切なことの一つは「早期発見」です。多くの歯科の問題は、最初のうちは痛みを伴わず、症状もほとんど現れません。そのため、患者さんが気づかないうちに虫歯や歯周病は進行してしまうことが多いのです。歯の問題が進行して痛みが現れたときには、治療が非常に手間がかかり、費用も高くなる可能性があるだけでなく、場合によっては歯を失うことにも繋がりかねません。

1.1. 虫歯の進行

虫歯は、最初の段階ではほとんど症状がありません。歯の表面に小さな穴が開く程度では痛みを感じることはなく、ほとんどの場合、自分で気づくことができません。しかし、虫歯が進行すると、歯の内部にある神経に到達し、強い痛みを引き起こすことがあります。痛みが出てから歯科医院に行く場合、虫歯はかなり進行していることが多く、治療には多くの時間と費用がかかる可能性があります。

予防歯科の観点からは、定期的に歯科医院でチェックを受けることで、虫歯の早期段階を発見し、すぐに治療を開始することが可能になります。早期に虫歯を見つけることができれば、削る量を最小限に抑えることができ、神経を取る必要もなく、詰め物やフッ素で簡単に治療が済むことが多いのです。痛みが出る前に定期的なチェックとクリーニングを行うことが最も効率的です。

1.2. 歯周病の進行

歯周病も初期段階では症状がほとんどありません。歯茎の軽い腫れや出血があることがありますが、ほとんどの人はこれを軽視してしまいがちです。しかし、歯周病が進行すると、歯茎が退縮して歯がぐらつき、最終的には歯を失うことになります。歯周病は、虫歯と同様に初期段階で治療することで、治療が簡単で効果的ですが、進行してからの治療は非常に困難で、重篤な場合には歯の抜歯が必要になります。

歯周病を早期に発見するためには、定期的な歯科医院でのチェックとクリーニングが不可欠です。歯科医院では、歯茎の状態を詳細にチェックし、歯周ポケットの深さを測定することができます。このような検査を定期的に受けることで、歯周病が進行する前に適切な処置を施すことができます。

- 痛みがあるときだけでは手遅れになることがある

痛みが現れてから歯科医院に行くときには、すでに問題がかなり進行している場合が多いです。虫歯や歯周病の進行が進みすぎて、歯を失うリスクが高まっていることも少なくありません。また、痛みを感じてから治療を受けると、その後の回復期間が長引いたり、予想以上に多くの治療が必要になったりすることがあります。

2.1. 神経を取る必要がある場合

虫歯が進行して神経まで到達すると、歯科医師は根管治療(いわゆる「神経を取る治療」)を行う必要があります。これは非常に時間がかかり、回復にも長期間を要します。また、根管治療を受けると、歯がもろくなり、最終的に歯が割れることがあるため、最終的に歯を抜くことになる場合もあります。これに対して、初期段階で治療を行えば、簡単な詰め物で済み、歯を保存することができます。

2.2. 歯周病の悪化

歯周病が進行して歯茎が退縮し、歯がぐらつくようになると、歯を支える骨が失われていることが多いです。この段階では、歯を保存するために外科的な手術が必要になることがあります。また、進行した歯周病は、歯を抜く必要が出てくることもあります。このように、痛みが出てから治療を受けると、結果的に歯を失うリスクが高くなり、治療も大掛かりになります。

- 予防歯科の重要性

歯科医療の最も重要な柱は予防です。痛みがない時に定期的に歯科医院でチェックを受けることで、虫歯や歯周病などの問題を未然に防ぐことができます。定期的な検診は、歯科医師により早期に異常を発見してもらうための重要な手段です。これにより、問題が進行する前に適切な治療が行われ、最小限の処置で済ませることができます。

3.1. 定期的なチェックで早期発見

定期的な歯科検診では、歯の状態を詳細に確認し、虫歯や歯周病の兆候を見逃さずに早期に発見することができます。歯科医師は、歯の隅々まで確認し、歯周ポケットの深さや歯の摩耗、歯のひび割れなどもチェックします。これらの問題を早期に発見すれば、予防的な治療で治すことができ、痛みや大掛かりな治療を避けることができます。

3.2. 定期的な予防処置

歯科医院で行う定期的な予防処置は、歯周病の進行の予防に非常に効果的です。歯石は自宅での歯磨きでは取り除けませんが、歯石がたまると歯周病がどんどん酷くなる原因になります。定期的に歯科医院で歯石を除去することで、歯周病の進行リスクを大きく低減させることができます。

- 口腔の健康と全身の健康

口腔内の健康は、実は全身の健康にも大きな影響を与えます。近年の研究により、口腔内の問題が心臓病や糖尿病、脳卒中、さらには認知症に関連していることがわかっています。歯科医院での定期的なチェックと予防が、全身の健康維持にも大きな役割を果たしているのです。

4.1. 歯周病と心血管疾患

歯周病菌は血流に乗って全身に広がり、炎症を引き起こすことがあります。この炎症が心臓や血管に影響を与え、動脈硬化を進行させることが知られています。動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります。定期的に歯科医院で歯周病のチェックを受けることが、心血管疾患の予防にも繋がるのです。

4.2. 歯周病と糖尿病

歯周病は糖尿病の管理を難しくすることがあります。歯周病の炎症が血糖値を上昇させることがあり、糖尿病患者にとっては非常に危険です。逆に、糖尿病患者は歯周病にかかりやすい傾向があるため、定期的な歯科検診が糖尿病の管理にも重要です。

- 健康寿命と予防歯科

健康寿命とは、病気や障害にかかることなく、日常生活を自立して送ること

ができる期間です。口腔内の健康が良好であれば、食事が楽しめ、会話もスムーズに行えるため、精神的にも身体的にも良い影響を与えることができます。反対に、歯が悪いと食事が不便になり、栄養の摂取にも影響が出るため、全身の健康に悪影響を及ぼします。

健康寿命を延ばすためには、口腔の健康を守ることが重要であり、定期的に歯科医院でチェックを受け、予防的なケアを行うことが欠かせません。

結論

歯科医院に「痛みがあるとき」や「症状が現れたとき」に通うだけでは、口腔内の健康を守ることはできません。早期に問題を発見し、予防的な治療を行うことが、健康を長期間維持するためには必要です。また、歯の健康は全身の健康に大きな影響を与えるため、定期的な歯科医院での通院が全身の健康寿命を延ばすために不可欠です。痛みや症状が出る前に、ぜひ定期的に歯科医院を訪れ、健康な口腔内を保つよう心がけてみませんか?

・・休診日

・・休診日